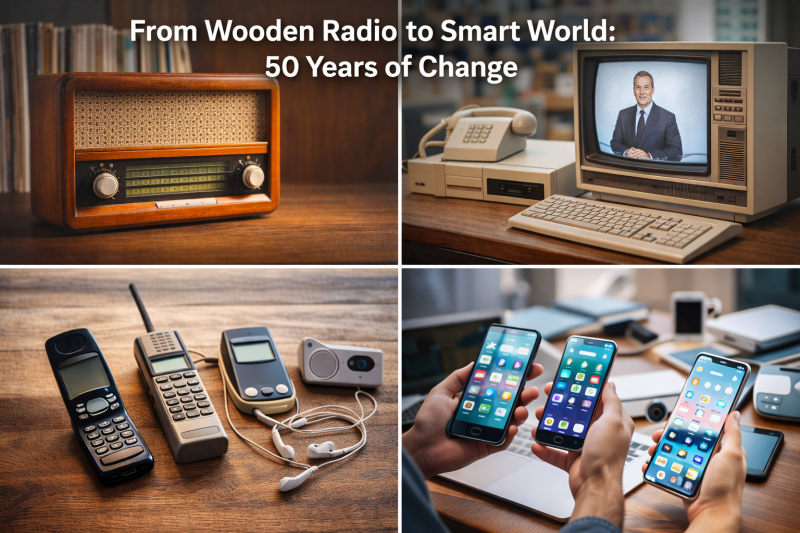

Vom Holzradio bis zur Smart-Welt: 50 Jahre Kommunikation

- 25.10.2025 11:34

- Türkei

Vom Holzradio meines Großvaters bis zur modernen Smart-Welt

Warme Lampen, warme Erinnerungen

Es sind inzwischen vierundfünfzig Jahre vergangen, seit ich zum ersten Mal das hölzerne Transistorradio meines Großvaters eingeschaltet habe – diese kleine, magische Kiste, die die ganze Welt in sich trug.

Man konnte es nicht einfach einschalten und sofort etwas hören. Zuerst machte es klick, dann begann es leise zu summen.

Wir warteten. Die Radiolampen mussten sich aufwärmen. Diese kurzen Sekunden der Stille waren erfüllt von Spannung und Erwartung.

Und dann kam die Stimme: „Hier ist der Türkische Rundfunk, Ankara...“ – und der ganze Raum wurde lebendig.

Anfang der 1970er-Jahre war das Radio das Herz der Kommunikation in den türkischen Kleinstädten und Dörfern.

Das Fernsehen gab es nur in den großen Städten. Für uns war das Radio Freund, Lehrer und Fenster zur Welt zugleich.

Nachrichten, Volkslieder, Hörspiele – sie verbanden die Menschen miteinander. Das Knacken aus dem Lautsprecher war Musik des Alltags.

Als das Licht des Fernsehens in die Kleinstädte kam

In den frühen 1970er-Jahren begann der türkische Sender TRT mit regelmäßigen Fernsehübertragungen in den Großstädten.

Ein Fernseher im Haus zu haben, galt damals als Zeichen des Fortschritts.

In kleineren Städten tauchten die ersten Geräte meist Mitte bis Ende der 1970er-Jahre auf.

Die Sendungen waren noch schwarz-weiß und dauerten nur wenige Stunden am Tag, doch sie zogen alle in ihren Bann.

Das Haus mit dem Fernseher wurde zum Treffpunkt der Nachbarschaft.

Frauen saßen auf Kissen, Kinder auf dem Teppich, Männer schauten schweigend auf den flackernden Bildschirm.

Zum ersten Mal sah man das, was man früher nur gehört hatte: Nachrichtensprecher, Musiker, Schauspieler – die ganze Welt in Bildern.

Mit dem Fernsehen öffnete sich ein neues Fenster in den Alltag.

Mit der Einführung des Farbfernsehens Mitte der 1980er-Jahre veränderte sich alles erneut.

In Teestuben und Cafés standen große Fernseher, Menschen versammelten sich, um Fußballspiele und Shows gemeinsam zu sehen.

Das Fernsehen war nicht mehr nur Informationsquelle, sondern Mittelpunkt des sozialen Lebens.

Der erste Klang des Haustelefons

Ende der 1980er-Jahre erklang in türkischen Städten ein neuer Ton: das schrille Drrrrring! eines Telefons.

Anfangs gab es Telefone nur auf der Post oder im Rathaus. Wer telefonieren wollte, musste warten, bis der Beamte die Verbindung herstellte.

In den frühen 1990er-Jahren hielten Telefone Einzug in die Wohnungen. Es war ein Grund zum Stolz.

Man stellte sie an den schönsten Platz, oft mit einer gehäkelten Decke darunter.

Ein Telefon bedeutete: „Wir sind modern.“

Das rhythmische Klick-Klick-Klick der Wählscheibe gehörte bald zu den vertrauten Geräuschen des Alltags.

Nun konnte man in wenigen Minuten mit Verwandten in der Stadt sprechen – eine Revolution.

Die Mobilfunk-Revolution: Eine Stimme in der Tasche

Mitte der 1990er-Jahre begann in der Türkei die Ära der Mobiltelefone.

Anfangs waren sie groß, schwer und teuer, und der Empfang war schlecht.

Doch gegen Ende des Jahrzehnts änderte sich alles.

In kleinen Städten sorgte der Anblick eines Menschen mit ausgezogener Antenne für Aufsehen.

Um die Jahrtausendwende hatte fast jeder ein Handy – auf dem Markt, im Bus, auf dem Feld.

Zum ersten Mal war Kommunikation wirklich mobil.

Dann kamen SMS-Nachrichten.

Kurze, aber gefühlvolle Botschaften wie

„Gute Nacht“, „Wie geht’s?“ oder „Ich vermisse dich“.

Wenige Wörter konnten ganze Geschichten erzählen.

Der Beginn des Internet-Zeitalters

Die Türkei erhielt ihre erste Internetverbindung 1993, doch in die Kleinstädte kam das Netz erst Anfang der 2000er-Jahre.

Zuerst öffneten Internetcafés.

Nach der Schule stürmten Jugendliche hinein, richteten E-Mail-Adressen ein, spielten Spiele oder chatteten.

Das Pfeifen des Modems wurde zum Klang einer neuen Generation.

Webseiten luden langsam, aber die Neugier war grenzenlos.

Die Menschen wurden nicht mehr nur Zuhörer – sie wurden Forscher, Schreiber und Gestalter.

Mit der ADSL-Technologie hielt das Internet Einzug in die Häuser.

Geschäftsleute bestellten Waren online, Schüler machten ihre Hausaufgaben, Lehrer trugen Noten ein, Bauern verfolgten die Wettervorhersage.

Die Welt war plötzlich nur noch einen Klick entfernt.

Die Ära der sozialen Medien: Ein neues Gespräch

Ab den 2010er-Jahren änderte sich die Kommunikation grundlegend.

Facebook, Instagram, YouTube und Twitter wurden Teil des Alltags – selbst in den abgelegensten Städten.

Nachrichten kamen nicht mehr aus der Zeitung, sondern vom Smartphone.

Ankündigungen, die früher über Lautsprecher auf dem Marktplatz verbreitet wurden, erscheinen heute in WhatsApp-Gruppen.

Hochzeiten, Trauerfeiern, Ernten – alles wird live geteilt.

Jeder ist zu einem kleinen Sender geworden.

Für lokale Händler war das eine Revolution.

Der Ladenbesitzer, der früher auf Kunden wartete, warb jetzt online für seine Produkte.

Junge Menschen hielten über soziale Netzwerke Kontakt mit Freunden in Istanbul oder im Ausland.

Der Dorfplatz verlagerte sich in die digitale Welt.

Das smarte Zeitalter: Mensch und Maschine im Dialog

Heute, in den 2020er-Jahren, sind selbst kleine Städte vollständig vernetzt.

Smartphones, Tablets und WLAN gehören zum Alltag.

Rechnungen werden online bezahlt, Navigations-Apps zeigen den Weg, und das Wetter wird per Sprachbefehl abgefragt.

Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Lebens geworden.

Landwirte nutzen Sensoren zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und zur automatischen Bewässerung.

Schüler lernen online, Lehrer unterrichten aus der Ferne.

Sprachassistenten lesen Nachrichten vor und übersetzen fremde Wörter in Sekunden.

Was früher Science-Fiction war, ist heute Normalität.

Kommunikation findet nicht mehr nur zwischen Menschen statt – auch Maschinen reden miteinander.

Die Geduld der Vergangenheit, die Geschwindigkeit der Gegenwart

Das Radio meines Großvaters – jenes, das erst warm werden musste – mag heute wie ein Relikt erscheinen, doch es war ein Lehrer.

Es lehrte Geduld.

Es zeigte, dass Information kostbar ist und das Warten ihr Bedeutung verleiht.

Heute geschieht alles sofort.

Nachrichten erscheinen auf dem Bildschirm, bevor wir blinzeln können.

Doch das leise Gefühl der Erwartung, die Freude auf die erste Stimme – das ist verloren gegangen.

Trotzdem bleibt der Kern der Kommunikation derselbe: das Bedürfnis, verbunden zu sein.

Wir haben nur die Werkzeuge geändert – Briefe wurden zu Pixeln, das Rauschen des Äthers zu digitalen Signalen.

Vom Holzradio zur Smart-Welt

Der Weg vom Transistorradio meines Großvaters bis zur Ära der künstlichen Intelligenz ist nicht nur eine technische, sondern eine menschliche Geschichte – die Geschichte von Neugier, Kreativität und dem Wunsch, zu verstehen.

Früher warteten wir, bis die Röhren warm wurden; heute tippen wir auf den Bildschirm und erreichen das andere Ende der Welt in Sekunden.

Vielleicht werden unsere Enkel in fünfzig Jahren auf unsere Smartphones blicken und lächeln:

„Wie altmodisch!“

Und vielleicht beginnt einer von ihnen seine eigene Geschichte mit den Worten:

„Es sind vierundfünfzig Jahre vergangen, seit ich das Smartphone meines Großvaters zum ersten Mal gesehen habe.“

Denn egal, wie weit sich die Technologie entwickelt – eines wird sich nie ändern:

die Freude, miteinander zu sprechen, Momente zu teilen und auf der anderen Seite eine Stimme zu hören.

Kommunikation im Wandel der Zeit – Fragen und Antworten

Was steht sinnbildlich für die frühen Formen der Kommunikation?

Alte Geräte wie Radios erinnern an eine Zeit, in der Information langsam kam und bewusst wahrgenommen wurde.

Warum benötigte frühere Technik eine Anlaufzeit?

Viele Geräte arbeiteten mit Systemen, die sich erst stabilisieren mussten, bevor sie einsatzbereit waren.

Welche Bedeutung hatte das Radio im Alltag?

Es war Stimme, Begleiter und Nachrichtenquelle zugleich und verband Haushalte miteinander.

Wann hielt das Fernsehen Einzug in kleinere Orte?

In ländlichen Regionen wurde es erst mit zeitlicher Verzögerung Teil des täglichen Lebens.

Warum wurde gemeinsames Fernsehen zum sozialen Ereignis?

Weil Fernseher selten waren und das Sehen selbst zum Anlass des Zusammenseins wurde.

Welche Wirkung hatte das Farbfernsehen?

Es verlieh Bildern Tiefe und machte Fernsehen zu einem festen Bestandteil der Freizeitkultur.

Wie wurden die ersten Festnetztelefone wahrgenommen?

Als direkter Draht zur Außenwelt und Zeichen technologischen Fortschritts.

Weshalb galt ein Telefon zu Hause als etwas Besonderes?

Es bedeutete Erreichbarkeit, Komfort und einen Schritt in Richtung Moderne.

Wer nutzte die ersten Mobiltelefone?

Vor allem Menschen mit beruflichem Bedarf an ständiger Erreichbarkeit.

Ab wann wurde mobile Kommunikation alltäglich?

Mit dem Übergang von den 1990er- zu den 2000er-Jahren.

Was veränderten Kurznachrichten?

Sie machten Kommunikation schneller, knapper und persönlicher.

Welche Rolle spielte das Internet beim Umbruch?

Es verwandelte Nutzer von Empfängern zu aktiven Gestaltern von Inhalten.

Warum waren Internetcafés so prägend?

Sie öffneten vielen erstmals den Zugang zur digitalen Welt.

Wie beeinflusste das Internet den Alltag?

Arbeit, Lernen und Information wurden zeit- und ortsunabhängig.

Was kennzeichnete den Aufstieg sozialer Netzwerke?

Die Verschmelzung von privater und öffentlicher Kommunikation.

Was ersetzte klassische Bekanntmachungen?

Digitale Gruppen, Chats und Online-Plattformen.

Wodurch ist das heutige „smarte“ Zeitalter geprägt?

Durch permanente Vernetzung und automatisierte Prozesse.

In welchen Bereichen begegnet uns künstliche Intelligenz?

In Bildung, Landwirtschaft, Navigation und Datenanalyse.

Worin liegt der größte Unterschied zwischen damals und heute?

In der Geschwindigkeit des Informationsflusses.

Was wird aus früheren Zeiten vermisst?

Das bewusste Warten und die gemeinsame Erwartung.

Was bleibt trotz aller Technik gleich?

Der menschliche Wunsch nach Verbindung und Austausch.

Über den Autor

Mehmet Kılıç wurde 1963 in Hatay geboren, seine Wurzeln liegen jedoch in Malatya.

Er interessiert sich leidenschaftlich für Technologie, Geschichte und menschliche Geschichten.

In seinen Texten verbindet er Vergangenheit und Gegenwart und beleuchtet den Menschen hinter dem Wandel.

Er arbeitet bei Vigo Tours als Tour-Operationsmitarbeiter und ist zudem ein engagierter Vogelbeobachtungsführer.

E-Mail: meozcan@gmail.com